BAB

I

Pendahuluan

1.1.

Latar

Belakang

Kelompok dapat atau bahkan sering terbentuk karena masing-masing anggota mempunyai satu atau lebih karakteristik yang sama. Sering orang menyebut formasi ini sebagai kelompok persahabatan. Persekutuan social yang sering dkembangluaskan dari situasi kerja, dapat didasarkan pada usia yang sama atau mempunyai pandangan politik yang sama. Tidak ada alasan tunggal apa pun yang menjelaskan mengapa individu-individu bergabung membuat suatu kelompok. Karena kebanyakan orang termasuk ke dalam sejumlah kelompok, jelas bahwa kelompok-kelompok yang berlainan memberikan manfaat yang berbeda kepada anggotanya. Disini akan lebih lanjut dijelaskan alasan-alasan popular mengapa orang bergabung dan berperilaku dalam suatu kelompok.

1.2. Tujuan

1.2.1. Tujuan Umum

Guna menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa tentang perilaku berorganisasi khususnya tentang dasar dasar perilaku berkelompok.

1.2.2. Tujuan Khusus

o Mengetahui perbedaan antara kelompok formal dan informal.

o Melatih diri untuk menyusun karya tulis ilmiah sederhana.

o Mengidentifikasi faktor-faktor kunci dalam menjelaskan perilaku kelompok

1.3. Batasan masalah

Dikarenakan banyaknya sub bab dari materi tentang perilaku berorganisasi, kelompok kami mengkhususkan akan membahas sedikit banyaknya tentang dasar-dasar perilaku berkelompok. Di makalah ini kami akan mencoba menjelaskan bagaimana definisi dan klasifikasi kelompok, Tahap-Tahap Perkembangan Kelompok dan sebagainya.

1.4. Metode Penulisan

Penyusunan tugas ini disusun yang bersumber pada buku-buku mengenai dasar perilaku kelompok, internet , dan dari sumber informasi lainnya.

1.5. Sistematika

Penulisan

Penyusunan tugas ini secara garis besar terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu diuraikan sebagai

berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Pada Bab ini akan dibahas mengenai latar belakang pemilihan judul, tujuan penulisan, batasan masalah, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini dibahas mengenai Definisi Kelompok, Klasifikasi Kelompok, Teori Pembentukan Kelompok, Alasan Pembentukan Kelompok, Tahap-Tahap Perkembangan Kelompok, Struktur Kelompok, Sumber Daya Anggota Kelompok, dan Pembuatan Keputusan Kelompok,

Bab III PEMBAHASAN

Pada Bab ini akan dibahas analisis studi kasus dasar perilaku kelompok.

Bab IV KESIMPULAN

Bab

II

Tinjauan

Pustaka

2.1. Definisi Kelompok

Kelompok adalah Suatu kumpulan orang yang satu sama lain saling berhubungan secara teratur, selama jangka waktu dan mereka melihat bahwa mereka saling bergantung mengenai pencapaian satu atau lebih tujuan bersama (Wexley dan Yulk,1977).

Kelompok adalah Dua individu atau lebih, yang berinteraksi dan saling bergantung, yang saling bergabung untuk mencapai sasaran tertentu (Stephen Robbins,2003).

2.2. Klasifikasi Kelompok

Gambar 2.1 Bagan Klasifikasi Kelompok

2.2.1. Kelompok Formal

Suatu kelompok rancangan yang ditetapkan dalam struktur organisasi yang dibentuk oleh organisasi formal yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi.

• Kelompok perintah

Kelompok yang terdiri dari para bawahan yang melapor langsung pada manajer tertentu. Kelompok formal ini tersusun atas Atasan dan Bawahan dan ditentukan oleh bagan organisasi. Contoh seorang kepala sekolah dan dua belas guru yang membentuk suatu kelompok perintah.

• Kelompok Tugas

Kelompok yang ditetapkan secara organisasional yang bekerja sama untuk menyelesaikan suatu tugas.

2.2.2. Kelompok

Informal

Aliansi atau kelompok yang tidak tersetruktur atau tidak ditetapkan secara organisasional. Kelompok ini terbentuk secara alamiah sebagai suatu tanggapan terhadap kebutuhan untuk mengadakan kontak sosial.

• Kelompok Kepentingan

Kelompok yang bekerja sama untuk mencapai suatu sasaran khusus yang menjadi kepedulian bersama.

• Kelompok Persahabatan

Kelompok persahabatan merupankan kelompok yang terbentuk karena para anggota individunya memiliki satu atau lebih karakteristik yang sama. Itulah bentuk kesetiakawanan sosial yang sering kali berkembang diluar situasi kerja.

2.3. Teori Pembentukan Kelompok

2.3.1. PROPINQUITY

THEORY

Teori ini menyatakan bahwa kelompok terbentuk karena kedekatan dalam ruang, atau kedekatan secara geografis.

Contoh Kasus: kelompok warga desa X yang terbentuk karena berada di satu wilayah yang sama.

2.3.2. INTERACTION

THEORY (George HOMANS)

• Semakin banyak aktivitas yang dilakukan bersama :

- semakin besar frekuensi interaksi

- semakin kuat perasaan keterikatan/kebersamaan

Contoh kasus: Suatu kelompok mahasiswa terbentuk karena banyak aktivitas yang dilakukan secara bersama-sama, sehingga sering terjadi interaksi dan komunikasi maka kebersamaan akan terbentuk.

· Semakin banyak interaksi antar orang-orang tersebut :

- semakin banyak aktivitas yang mereka lakukan bersama

- perasaan keterikatan semakin kuat

Contoh kasus: karena banyaknya interaksi yang dilakukan menjadikan banyak aktifitas yang dilakukan hal ini cenderung membuat kumpulan individu ini membentuk kelompok.

· Semakin kuat perasaan antar sesama orang :

- semakin banyak aktivitas bersama

- semakin banyak interaksi

Contoh kasus: karena kecocokan minat dan adanya chemistry antar individu, menyebabkan semakin banyak nya interaksi dan aktifitas yang dilakukan dan hal ini menjadi faktor individu membentuk suatu kelompok.

2.3.3. BALANCE THEORY

Teori ini menyatakan bahwa orang saling tertarik satu sama lainnya berdasarkan pada kesamaan sikap dan nilai terhadap obyek-obyek dan tujuan tertentu yang relevan.

Contoh kasus: Dalam gambar diperlihatkan bahwa X akan tertarik pada Y, dan akan cenderung untuk berkelompok, karena adanya kesamaan sikap dan nilai (Z).

2.3.4. EXCHANGE THEORY

Teori ini mengatakan bahwa kelompok terbentuk berdasarkan pada pertimbangan “cost-reward” (untung-rugi).Yang dimaksud dengan “reward” disini antara lain berupa terpenuhinya kebutuhan; sedangkan “cost”-nya antara lain adalah kecemasan, frustrasi, rasa malu, kelelahan.

Orang akan tertarik untuk membentuk kelompok, atau untuk bergabung dalam satu kelompok, bilamana reward-nya lebih besar daripada cost-nya.

Contoh Kasus:

Individu X tertarik berkelompok dengan individu Y karena Y adalah orang terkenal, sehingga apabila X bergabung dengan Y mungkin akan ikut terkenal.

2.4. Struktur Kelompok

Kelompok kerja bukanlah sekumpulan individu yang tidak terorganisir, kelompok kerja mempunyai suatu struktur yang membentuk perilakku anggotanya dan memungkinkan untuk menjelaskan dan meramalkan bagian besar dari perilaku individual di dalam kelompok maupun kinerja kelompok itu sendiri.

Struktur kelompok ini antara lain: Kepemimpinan Formal, peran, norma, ukuran kelompok, komposisi kelompok, kekohesifan, dan status kelompok.

1. Kepemimpinan Formal

Pemimpin formal dalam kelompok umumnya mempunyai jabatan khusus seperti manajer bagian,penyelia, mandor, pimpinan proyek, kepala satuan tugas,ataupun ketua komite, pemimpin ini memiliki peran dan fungsi penting dalam keberhasilan kelompok. (untuk lengkapnya akan di bahas di bab kepemimpinan).

2. Peran

Seseorang bisa memainkan beberapa peran. Peran yaitu pola perilaku sesuai dengan posisi yang di diberikan, sehubungan dengan posisi yang diberikan dalam suatu unit sosial. Banyak diantara peran-peran yang diemban tersebut bersifat sejalan, namun beberapa peran justru menciptakan konflik. Contoh tawaran promosi pada pekerjaan menghendaki pindah kota, sementara peran sebagai istri tak mungkin bisa pindah. Dapatkan tuntutan perannya sebagai pekerja disesuaikan dengan perannya sebagai istri ?

Dalam realitas hidup ternyata kita dituntut memainkan banyak peran, ketika dilingkungan pekerjaan orang-orang menuntut peran yang berbeda dengan ketika kita dirumah sebagai istri dan Ibu anak-anaknya.

Pemahaman tentang perilaku peran dapat disederhanakan secara dramatis jika masing-masing dari kita memilih suatu peran dan memainkan secara reguler dan konsisten. Sayangnya kita diminta untuk memaikan bermacam-macam peran, baik didalam maupun diluar pekerjaan kita.

Beberapa

Kesimpulan bardasarkan hasil penelitian tentang peran:

o Orang-orang hampir dipastikan memainkan peran ganda dalam kesehariannya.

o orang-orang mempelajari peran dari rangsangan yang diterima dari sekitarnya seperti teman-teman. Buku, film dan televisi.

o Orang memiliki kemampuan berganti peran dengan cepat ketika mereka menyadari bahwa situasi dan tuntutan benar-benar menghendaki perubahan yang sangat penting..

o Orang-orang sering mengalami konflik peran ketika mendapati persyaratan dari suatu peran merupakan hal yang ganjil bagi peran yang lain.

Manfaat bagi

manajer yang Memiliki Pengetahuan tentang Peran

Pengetahuan tentang peran membantu manajer ketika berhubungan dengan pegawai untuk memikirkan dari kelompok mana terutama mereka teridentifikasi pada saat itu dan perilaku apa yang diharapkan dari mereka dalam peran tersebut.

Perspektif seperti ini membuat anda lebih akurat dalam meramalkan perilaku para pegawai dan menuntun anda untuk menentukan apa yang terbaik untuk dilakukan dalam menangani situasi yang terjadi pada pegawai tersebut.

3. Norma

Pernahkah anda memperhatikan bahwa para pegawai tidak mengkritik Bos mereka didepan umum? Hal ini karena adanya norma, yaitu, adanya standar perilaku yang diterima dalam suatu kelompok yang dirasakan bersama-sama oleh para anggota kelompok tersebut.

Setiap kelompok akan membentuk serangkaian normanya sendiri-sendiri.seperti bagaimana berpakaian yang tepat, kapan waktunya berhura-hura diterima, siapa yang pantas mendapat perhatian yang besar dari para manajer, seberapa keras mereka seharusnya bekerja, bagaimana cara mereka menyelesaikan perkerjan. Norma-norma ini sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan secara individu.

Ketika norma ini disetujui dan diterima oleh kelompok, norma bertindak sebagai alat dalam mempengaruhi perilaku anggota kelompok dengan pengendalian ekternal yang minimum.

Kunci utama mengenai norma adalah bahwa kelompok menggunakan tekanan kepada anggotanya untuk menuntun perilaku anggota tersebut agar menyesuaikan diri dengan standar kelompok. Jika melanggar norma anggota kelompok akan bertindak untuk mengoreksinya atau menghukumnya.

4. Ukuran

Apakah ukuran kelompok mempengaruhi perilaku? Jawabnya pastilah, ya. Bukti menunjukkan bahwa kelompok kecil lebih cepat menyelesaikan tugas dibanding kelompok yang lebih besar. Akan tetapi, jika kelompok tersebut sedang terlibat dalam pemecahan masalah, kelompok yang besar secara konsisten mendapat nilai yang lebih baik.

Ada beberapa parameter. Kelompok besar dengan anggota selusin memang bagus untuk mendapatkan berbagai input.Jadi untuk menemukan fakta, misalnya, kelompok yang besar mestinya lebih efektif. Sebaliknya kelompok yang kecil lebih baik dalam melakukan sesuatu yang produktif dengan menggunakan input-input tadi.

Penemuan yang paling penting sehubungan dengan ukuran, diberi nama social loafing (kemalasan sosial). Maksudnya adalah kecenderungan individu untuk memberikan hanya sedikit usaha ketika bekerja secara kolektif dibanding, jika mereka bekerja secara individu.

Contoh:

Individu A mampu mengangkat beban maks.berat 30kg. Individu B mampu mengangkat beban maks.berat 40kg. Pada saat mereka bekerjasama, ternyata malah tidak mampu mengangkat beban 70kg, melainkan hanya 67kg à terjadi social loafing sebesar 3 kg. Social loafing dapat terjadi karena adanya social inhibition, yaitu:

· self handicapping, ialah suatu cara sedemikian rupa sehingga kelompok malah merintangi seseorang untuk bekerja menghasilkan performansi dengan baik secara individual.

· self conformity, ialah suatu bentuk rintangan sosial yang membuat anggota melakukan sesuatu yang tidak benar karena adanya pengaruh- pengaruh kelompok yang tidak dapat dihindari, misalnya ada anggota kelompok yang terpaksa turut korupsi karena ada tekanan dari kelompoknya supaya bersama-sama korupsi.

Social loafing terjadi disebabkan oleh adanya orang-orang yang disebut “free rider”, yaitu mereka yang tidak jujur (tidak fair) dalam menyumbangkan upayanya atau kinerjanya dalam kebersamaan kerja, padahal mereka menerima penuh bagian dari keuntungan atau hasil kelompok.

Dari

penelitian terungkap bahwa social loafing terjadi bilamana :

• Tugas dipandang tidak penting atau sederhana

• Anggota kelompok berpikir bahwa hasil perorangan tidak dapat diidentifikasi

• Anggota kelompok memandang bahwa teman lainnya juga tidak sungguh-sungguh kerjanya.

5. Komposisi

Aktifitas kelompok memerlukan berbagai kemampuan dan pengetahuan.agar menjadi lebih logis untuk menyimpulkan bahwa kelompok heterogen mungkin akan lebih memiliki kemampuan dan informasi yang beragam dan mestinya lebih efektif diban-dingkan dengan kelompok yang homogen. Hanya saja biasanya elemen keragaman, pada awal saja sedikit mengganggu proses kelompok, karena membutuhkan penyesuaian bagaimana cara bekerjasama melalui ketidakcocokan pendapat dan pendekatan yang berbeda untuk menyelesaikan masalah.

6. Kekohesifan (Kekompakan)

Kekompakan merupakan suatu hal penting karena terbukti erat kaitannya dengan produktifitas kelompok. Studi secara konsisten memperlihatkan bahwa hubungan kekompakan dengan produktifitas tergantung pada norma kinerja yang dibangun oleh kelompok tersebut.

Semakin kompak kelompok tersebut semakin mengarah pada tujuannya, maka semakin tinggi produktifitasnya dengan syarat didukung norma yang tinggi, tapi sebaliknya jika norma rendah akan menurunkan produktifitasnya.

Bagimana cara

bagi manajer untuk meningkatkan kekompakan kelompok?

o Bentuklah kelompok yang lebih kecil.

o Usahakan kelompok melaksanakan tujuan yang disepakati bersama.

o Tingkatkan waktu untuk dihabiskan bersama kelompok.

o Tingkatkan status kelompok dengan membangun citra tentang sulitnya mendapatkan keanggotaan dalam kelompok tersebut.

o Rangsanglah persaingan dengan kelompok lain.

o Berikan penghargaan kepada kelompok bukan terhadap anggota perseorangan.

o Lakukan isolasi kelompok secara fisik

Hubungan

antara kohesifitas, norma kinerja, dan produktivitas

Tabel 2.1 Hubungan antara kohesifitas, norma kinerja, dan produktivitas

Dengan adanya variabel norma kinerja yang diberlakukan dalam kelompok, meskipun kohesivitas tinggi, tetapi bilamana norma kinerja rendah, maka akibatnya produktivitas juga rendah.

Hubungan

antara Kohesifitas dengan ukuran, kepuasan, waktu, keberhasilan, penderitaan

· Semakin besar ukuran kelompok, semakin berkurang kepuasannya, semakin kurang kohesivitasnya.

· Semakin besar ukuran kelompok, semakin berkurang kinerjanya

· Semakin besar ukuran kelompok, semakin kurang partisipasi anggota.

· Semakin besar ukuran kelompok, semakin besar social loafing-nya.

· Semakin besar ukuran kelompok, semakin berkurang motivasi kerjanya.

· Semakin besar ancaman (dari luar) terhadap kelompok, semakin meningkat kohesivitasnya.

· Semakin lama bekerjasama dalam kelompok, semakin kohesif.

· Semakin sulit menerima anggota dalam kelompok, semakin kogesif kelompok

· Semakin berhasil usaha kelompok, semakin kohesif kelompok

· Semakin berhasil usaha kelompok, semakin puas kelompok.

· Semakin kohesif kelompok, semakin tinggi produktivitasnya.

· Semakin kohesif suatu kelompok, semakin solider terhadap teman anggotanya

· Semakin sama pandangan para anggota kelompok, semakin kohesif kelompok.

· Semakin senasib para anggota kelompok, semakin kohesif kelompok

7. Status

Status merupakan pembedaan peningkatan gengsi, posisi atau peringkat dalam kelompok , status bisa ditentukan secara formal, yaitu oleh oganisasi, seperti melalui titel atau gelar seperti “juara kelas berat dunia” atau “yang paling menyenangkan”.

Dalam studi restoran klasiknya, William F.Whyte menunjukkan pentingnya sebuah status. Ia memberi gagasan bahwa orang-orang akan bekerja lebih sopan jika pegawai dengan status yang lebih tinggi memulai kebiasaan suatu tindakan terhadap pegawai dengan status yang lebih rendah. Dia menemukan contoh-contoh, dimana bila mereka yang memiliki status lebih rendah memprakarsai suatu tindakan, konflik akan muncul antara sistem status formal dan informal.

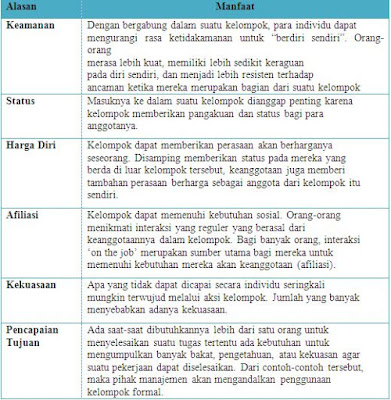

2.5. Alasan Pembentukan Kelompok

Tabel 2.2 Alasan Pembentukan Kelompok

2.6. Tahap-Tahap Perkembangan Kelompok

Model 5 Tahap

1. Tahap 1: Forming (pembentukan).

sifatnya masih mencari-cari atau masih banyak ketidakpastian, misalnya siapa pemimpinnya? apa tujuan yang ingin dicapai?, bagaimana cara mencapainya?

Tahapan untuk

menentukan:

· Keterkaitan dengan tugas, tanggung jawab masing-masing anggota

· Tujuan/sasaran/hasil yang diinginkan

· Struktur dan proses kelompok

· Sosok yang akan menjadi/dijadikan pimpinan

Perasaan yang

terjadi:

· Rasa bangga terpilih/diterima dlm kelompok

· Antisipasi tentang hal-hal yang bisa dilakukan

· Kecurigaan, ketakutan, dan kecemasan tentang hal-hal yang mungkin terjadi

· Keterikatan awal dengan kelompok

2. Tahap 2: Storming (beradu pendapat)

Tahap konflik dalam kelompok seperti beradu pendapat karena perbedaan-perbedaan pandangan para anggota dalam eksistensinya dalam kelompok

Hal-hal yang

biasa terjadi:

· Pemahaman yang lebih baik tentang tugas dan kompleksitasnya, dan dampak terhadap interaksi antar anggota

· Mengembangkan posisi berlawanan (membanding-bandingkan dengan anggota lain)

· Keragu-raguan terhadap kompetensi pimpinan

· Tingkat emosi dan ketegangan yang tinggi

· Konflik intrakelompok yang meningkat

Perasaan:

·

Kecemburuan, keterpecahan

·

Naik-turunnya (fluktuasi) kualitas hubungan

·

Berbagai perasaan cepat muncul secara bergantian

·

Perhatian berlebihan terhadap beban kerja (terlalu berat VERSUS

terlalu ringan)

·

Mempertanyakan keterlibatan dan komitmen anggota

3. Tahap 3: Norming

pembentukan aturan yang digunakan sebagai norma perilaku kelompok dan para anggotanya dalam mencapai tujuan seperti berkembangnya hubungan yang karib dan memperagakan kehohesifan (kekompakan).

Hal-hal yang

biasa terjadi:

· Mulai bisa menerima anggota-anggota lain dan menyadari tanggung jawab pribadi

· Mulai ditemukannya norma yang sesuai untuk diterapkan, baik diungkapkan secara terbuka atau hanya disimpan dalam hati

· Kelompok mulai belajar bagaimana cara mengelola konflik

· Kompetisi “power” sudah berakhir

· Kelompok mulai menerima kenyataan tentang perlunya dilakukan perubahan

Perasaan yang

biasa muncul:

· Kelegaan karena beberapa masalah terpecahkan

· Munculnya kembali optimisme

· Semangat kebersamaan atau semangat yang sama di antara anggota

4. Tahap IV: Performing (Pelaksanaan)

struktur telah sepenuhnya fungsional dan diterima dengan baik; energi kelompok bergeser dari mencoba memahami satu sama lain ke pelaksanaan tugas di depan mata

Hal yang

biasa terjadi:

· Mampu menempatkan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh kelompok.

· Anggota kelompok saling support satu sama lain dalam menentukan perilaku dalam berkelompok.

· Kelompok fokus terhadap produktivitas kerja

· Tujuan kelompok sangat di utamakan

· Tingginya saling ketergantungan antara anggota kelompok.

Perasaan yang

umum:

· Kepuasan yang terpenuhi

· Rasa gembira dan rileks saat bekerja

· Toleran dan pengertian antar anggota kelompok

5. Tahap V: Adjourning (Penundaan)

Selesainya pencapaian tujuan, kelompok beristirahat bekerja atau bubar, khususnya kelompok yang tujuannya spesifik dalam waktu yang terbatas atau sementara

Biasanya terjadi untuk tugas-tugas projek atau penugasan yang bersifat sementara (temporary)

Hal yang

biasa terjadi:

· Perhatian kelompok terfokus pada menata kembali hasil kerja

· Anggota kelompok mempertanyakan apakah masih akan tetap bergabung atau mencari/membentuk kelompok lain karena sudah bergesernya prioritas kebutuhan/keinginan

Perasan yang

umum:

· Muncul pengelompokan perasaan:

· Sebagian berwarna positif: puas, optimis, dsb.

· Sebagian berwarna ketidakpuasan, kekecewaan, depresi

2.7. Sumber Daya Anggota Kelompok

Kinerja dan tingkat potensial sebuah kelompok bergantung sebagian besar pada sumber daya yang dibawa masing-masing anggota kelompok ke kelompok itu sendiri. Dalam bagian ini ada 2 sumber daya yang penting yaitu kemampuan, dan kepribadian.

1. Kemampuan dan Keterampilan

Keterampilan hubungan antar personal secara konsisten muncul sebagai hal yang penting dalam menentukan kinerja dari sebuah kelompok, keterampilan ini mencangkup manajemen konflik dan resolusi, pemecahan masalah kolaboratif, dan komunikasi. Sebagai contoh, para anggota harus mampu mengenal jenis dan sumber dari konflik yang melanda kelompok dan harus mengimplementasikan suatu strategi resolusi untuk konflik yang tepat.

2. Karakteristik Kepribadian

Ciri dari kepribadian seorang individu dalam kelompok sangat mempengaruhi kinerja dalam kelompok, karena hal tersebut berhubungan dengan cara bagaimana individu tersebut berinteraksi dengan anggota kelompok yang lainnya.

Contoh: ada dua budaya/karakteristik yang mempengaruhi kinerja dalam kelompok yaitu kepribadian yang berkonotasi positif yang berhubungan dengan kekohesifan, semangat, dan produktivitas seperti kemahiran bergaul,inisiatif, keterbukaan, dan fleksibilitas. Kontras dengan hal itu ada kepribadian yang berkonotasi negatif seperti otoriter, dominasi, dan ketidak transparasian.

2.8. Pembuatan Keputusan Kelompok

·

Kekuatan

– Informasi lebih lengkap

– Meningkatkan keanekaragaman pandangan

– Keputusan lebih tepat

– Meningkatkan penerimaan terhadap keputusan

·

Kelemahan

– Lebih lambat

– Meningkatkan tekanan untuk menyesuaikan diri

– Dominasi oleh satu atau beberapa anggota

– Tanggung jawab menjadi tidak pasti

2.9. Pengambilan Keputusan Kelompok Individu

versus Kelompok

Nilai tambah paling utama keputusan yang dibuat individu adalah efisiensi, juga memiliki akuntabilitas yang jelas, karena individu itu sendiri yang lebih bertanggung jawab, dan cenderung menghasilkan nilai-nilai yang konsisten, sedang keputusan kelompok bisa mengalami perjuangan kekuasaan dari dalam kelompok itu sendiri.

Bandingkan hal diatas dengan kekuatan pembuatan keputusan kelompok yang mengahasilkan informasi dan ilmu pengetahuan yang lebih komplit, lebih banyak mendapat input dalam proses keputusan. Disamping banyak input, juga dapat melibatkan keheterogenan dalam proses keputusan tersebut. Sehingga menghasilkan keanekaragaman pandangan, jadi banyak pendekatan dan alternatif yang dapat dipertimbangkan. Kelompok menghasilkan kualitas yang lebih tinggi dan tentunya lebih efektif.

Jadi mana yang lebih baik Individu atau Kelompok? Jawabannya jelas itu tergantung. Adakalanya itu terbaik diambil keputusan individu, dan sebaliknya lebih dipilih keputusan kelompok.

2.10. Teknik Pengambilan Keputusan

1. Interaksi kelompok

Anggota-anggota kelompok saling berinteraksi satu sama lain. Dengan cara bertukar pikiran satu sama lain dan berkumpul dalam satu tempat.

2. Brainstorming

Teknik brainstorming adalah teknik untuk menghasilkan gagasan yang mencoba mengatasi segala hambatan dan kritik. Kegiatan ini mendorong munculnya banyak gagasan, termasuk gagasan yang, liar, dan berani dengan harapan bahwa gagasan tersebut dapat menghasilkan gagasan yang kreatif. Brainstorming sering digunakan dalam diskusi kelompok untuk memecahkan masalah bersama.

3. Teknik nominal kelompok

Suatu metode pengambilan keputusan kelompok dalam mana anggota-anggota individual bertemu tatap muka untuk mengumpulkan pertimbangan mereka dalam suatu cara yang sistematik tetapi tak bergantungan

Contoh teknik ini adalah:

· Membuat gagasan-gagasan secara individual untuk memecahkan masalah tertentu

· Gagasan-gagasan dikumpulkan dan dicatat

· Individu-individu tersebut berkumpul dan memilih gagasan-gagasan

· Gagasan dijelaskan

· Gagasan-gagasan dievaluasi

· Kelompok mengurangi gagasan sampai ditemukan pemecahan yang memuaskan

Teknik ini cocok digunakan untuk rapat mengenai rencana jangka panjang, kurang begitu cocok untuk rencana jangka pendek. Keuntungan dari teknik ini adalah setiap anggota bisa mengekspresikan pandangan tanpa adanya intimidasi dari anggota kelompok yang lebih berkuasa atau yang aktif bicara.

4. Pertemuan Elektonik

Sebuah pertemuan di mana para anggotanya berinteraksi menggunakan komputer, yang memungkinkan anonimitas(Tanpa mencantumkan nama) komentar dan pemberian suara.

Bab

III

Pembahasan

3.1. Studi

Kasus Dasar Perilaku Kelompok

Nama Kelompok : Dasar-Dasar Perilaku Kelompok

Institusi : Universitas Komputer Indonesia

Jumlah anggota : 3 orang

Jenis Kelompok : Kelompok Formal, Kelompok Tugas

3.2. Analisis

Tahap Pembentukan Kelompok

1. Tahap 1:

Forming (Pembentukkan)

Pada tahap yang awal ini terjadi banyaknya ketidakpastian seperti siapakah yang akan menjadi ketua kelompok, apa pekerjaan yang harus dilakukan, tujuan apa yang harus dicapai, serta timbulnya rasa kecurigaan, dan kecemasan tentang apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Namun pada fase ini mulai adanya rasa keterikatan (Chemistry) di dalam kelompok.

2. Tahap 2:

Storming (Perdebatan)

Konflik internal mulai terlihat di dalam fase ini, hal yang terjadi di dalam fase ini seperti perdebatan pembagian tugas yang harus dilakukan oleh setiap anggota kelompok, hingga adanya sikap membanding-bandingkan dengan kelompok lain, menjadikan tantangan tersendiri untuk menyelesaikan konflik internal dalam kelompok.

3. Tahap 3:

Norming

Kelegaan muncul saat beberapa konflik atau masalah internal terpecahkan, akhirnya anggota kelompok mampu memahami apa tanggung jawab masing-masing anggota, sehingga pekerjaan kelompok lebih terfokus terhadap tujuan awal yang akan dicapai.

4. Tahap 4:

Performing (Pelaksanaan)

Ketergantungan antar anggota semakin meningkat karena disinilah proses pencapaian tujuan, maka hal yang harus diperhatikan adalah saling support sesama anggota, dan produktifitas masing masing anggota, agar tujuan kelompok dapat tercapai dengan sempurna.

5. Tahap 5:

Adjourning (Penundaan)

Tahap ini belum tercapai karena tujuan kelompok belum tercapai.

3.3. Struktur

Kelompok

1.

Kepemimpinan Formal

Tentu saja meskipun memiliki anggota yang sedikit, namun kelompok ini memerlukan pemimpin yang dapat mengawasi, mengatur, dan memberikan arahan kepada anggota-anggotanya dalam pencapaian tujuan kelompok.

2. Peran

Dalam hal ini, peranan dan tugas masing-masing anggota sudah dilakukan semaksimal mungkin meskipun ada terjadinya sedikit konflik pemilihan peran, namun dapat di selesaikan dengan baik.

3. Norma

Tidak ada norma khusus dalam kelompok ini meskipun jenis kelompok ini merupakan kelompok formal, namun norma-norma khusus seperti perilaku antara bawahan terhadap atasan tidak diterapkan karena dalam kelompok ini statusnya atas dasar friendship.

4. Ukuran

Meskipun dengan ukuran yang kecil, kelompok ini mampu menyelesaikan konflik dengan cepat dan tuntas, hal ini membuktikan teori bahwa semakin sedikit ukuran, maka semakin kohesif suatu kelompok. Dan social loafing tidak ditemukan di kelompok ini.

5.

Kohesifitas

Kecilnya ukuran kelompok ini menjadi nilai plus dalam kohesifitas, namun ada nilai minusnya yaitu sedikitnya waktu yang tersedia dapat menyebabkan turunnya kohesifitas dalam kelompok ini.

6. Status

Tidak ada status khusus yang diberikan kepada setiap anggota di kelompok ini, meskipun pemberian status itu penting untuk meningkatkan motivasi kerja anggotanya.

3.4. Teknik

Pengambilan Keputusan

Teknik pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kelompok ini adalah dengan cara sederhana yaitu dengan cara interaksi kelompok untuk menentukan peran dan tugas anggota serta menyelesaikan konflik kelompok.

Bab

IV

Kesimpulan

Hasil dari tujuan kelompok dan kinerja dari kelompok itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti perkembangan kelompok, struktur kelompok ( kepemimpinan formal,peran, norma, status, kekohesifan,komposisi,ukuran) dan pengambilan keputusan kelompok dalam mengatasi konflik atau menambah ide atau gagasan. Teknik pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kelompok ini pun sederhana yaitu dengan cara interaksi kelompok untuk menentukan peran dan tugas anggota serta menyelesaikan konflik kelompok. Aspek diatas harus dikelola dengan baik agar hasil dari tujuan kelompok itu sendiri sesuai atau lebih dari yang diharapkan oleh kelompok serta anggota-anggotanya.